今天是2017年12月22日,农历十一月初五,二十四节气之冬至。

阴极之至,阳气始生,日南至,日短之至,日影长之至,故曰“冬至”。

冬至又名“一阳生”,是中国农历中一个重要的节气,也是中华民族的一个传统节日,冬至俗称“冬节”、“长至节”、“亚岁”等。

古人认为自冬至起,白昼一天比一天长,阳气回升,天地阳气开始兴做渐强,代表下一个循环开始,是大吉之日。

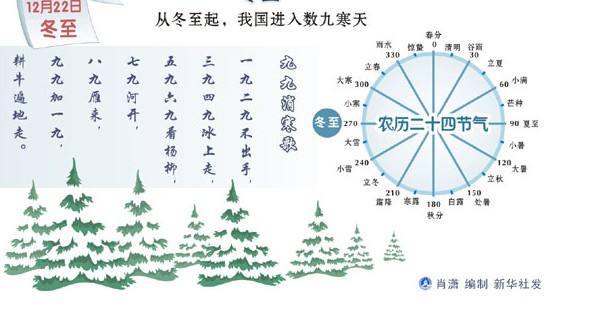

冬至一到,意味着开始进入一年中最冷的“数九”寒天。

古人认为,自冬至起,每九天算一“九”,一直数到“九九”八十一天,“九尽桃花开”,春天翩然而至。

数九寒冬,人们便唱“数九歌”,一声一声数着季节的变迁,数着年岁的更迭:

一九、二九不出手,

三九、四九冰上走,

五九、六九沿河看柳,

七九河开,八九燕来,

九九加一九耕牛遍地走。

冬至,古人会绘制《九九消寒图》,在白纸上绘九枝寒梅,每枝九朵,一枝对应一九。

每日晨起梳妆时,佳人以胭脂随手涂抹一朵,待到九九八十一朵涂满,寒梅变作桃花,便是余寒消尽暖初回,推窗即见满园春色。

生活需要一些仪式感,唤醒我们沉睡的灵魂,去感应时光的脚步,去感知天地万物的美,生命的浪漫和诗意,皆在其中。

【冬至起源】

早在二千五百多年前的春秋时代,中国就已经用土圭观测太阳,测定出了冬至。

它是二十四节气中最早制订出的一个,也是中华民族的一个传统节日。

殷周时期,规定冬至前一天为岁终之日,冬至节相当于春节。后来实施夏历。但冬至一直排在24个节气的首位,称之为“亚岁”。

人们最初过冬至节是为了庆祝新的一年的到来。古人认为自冬至起,天地阳气开始兴作渐强,代表下一个循环开始,是大吉之日。

因此,后来一般春节期间的祭祖、家庭聚餐等习俗,也往往出现在冬至。把冬至作为节日来过源于汉代,盛于唐宋,相沿至今。

【冬至饮食】

冬至这天,北方地区有宰羊,吃饺子、吃馄饨的习俗,南方地区在这一天则有吃冬至米团、冬至长线面的习惯。

§

饺子

§

谚语云:“十月一,冬至到,家家户户吃水饺。”

这种习俗,是因纪念“医圣”张仲景冬至舍药留下的。

▵ 冬至来源

相传医圣张仲景他告老还乡回到南阳时,正值大雪纷飞的冬天,他看见南阳乡亲有不少人的耳朵被冻烂了,心里非常难过。

就叫其弟子在南阳关东搭起医棚,用羊肉、辣椒和一些驱寒药材放置锅里煮熟,捞出来剁碎,用面皮包成像耳朵的样子,再放下锅里煮熟,做成一种叫"驱寒矫耳汤"的药物施舍给百姓吃。

服食后,乡亲们的耳朵都治好了。

后来,每逢冬至人们便模仿做着吃,是故形成吃饺子这种习俗。

【冬至养生】

冬至节气,意味着进入数九天,迎来最寒冷的天气,《易经》中有“冬至阳生”的说法。

这是因为节气运行到冬至这一天,阴极阳生,此时人体内阳气蓬勃生发,最易吸收外来的营养,而发挥其滋补功效。

可见,冬至前后人们开始进补是最好时间。

冬至大如年,人间小团圆。

在冬至这天,与家人围坐,热热闹闹吃顿团圆饭,无论天怎么冷,外面大风大雪,只要一家人在一起,心上总是温暖的。